6月30日下午,人文学院浙东古韵实践队开启2025年暑期社会实践。实践队首站来到了临海市大田街道白石村金鸡山,实地考察唐代文化大家郑虔先生的衣冠冢。队员们通过史料讲解、现场寻访与文化诵读,在历史遗存与当代实践的对话中,追溯这位“台州文化启蒙者”的生平脉络。

郑虔衣冠冢全景照

到达衣冠冢后,实践队成员先观览了郑虔衣冠冢的全貌。墓前矗立着一座以郑虔的字命名的“若齐亭”,这三个字出自临海市博物馆前馆长徐三见的手笔。亭中立有一碑,碑的正面刻有沙孟海先生题写的“三绝画诗书”,碑的背面讲述了陕西师范大学霍松林教授等一行人来考察郑广文墓的事件和霍松林教授所写的诗:“五州硕彦拜孤坟,远谪犹垂不世勋。忧国竟遭廊庙弃,化民终见蕙兰芳。一杯难觅苏司业,三绝宜追郑广文。莫叹才名误贤俊,甘棠常护海隅云。”亭的右侧是清朝台州知府刘璈所撰的唐郑广文公碑,开篇写道汉唐以前台州地区礼教不通,自从郑虔贬谪至此地,“毅然以兴文教、易风俗为己任”,接着大力称颂其作为“台教正宗”在台州大兴文教,有力提高了台州的文化教育水平,对后世台州教育产生了深远影响。由于郑虔先生以自己的才华给台州这片土地带来了新的生机,后世为颂郑公之德,在台州地区以其字或官职来命名道路或村子,如“若齐巷”“留贤村”“广文路”等,望相传百世以不忘其启蒙之功。

随后,实践队员小覃向队员们介绍了郑虔先生生平。这位被唐代玄宗皇帝赞誉为“诗书画三绝”的才子,曾任左监门录事参军、广文馆博士等职,后因卷入安史之乱的政治漩涡而被贬至台州。在台州期间,他首办官学、遴选民间子弟教化育人,以“石压笋斜出,谷阴花后开”的实践,开启了浙东文化启蒙的重要篇章。通过这段讲解,队员们对文献中“台民俗日淳,士风渐振”的记载有了具象的认识。

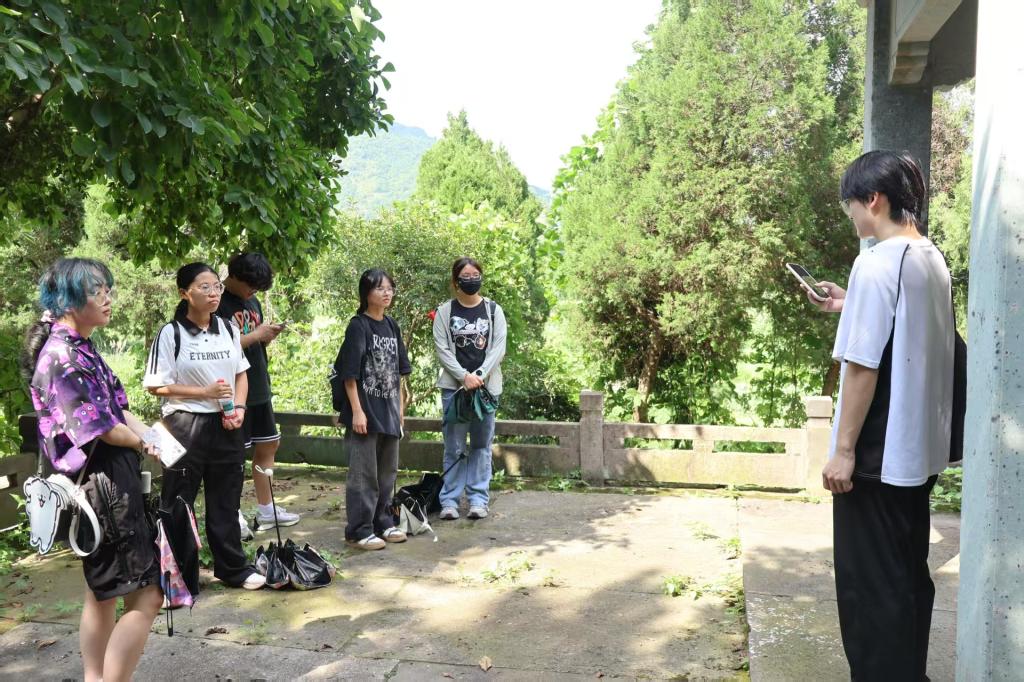

队员小覃向同学们介绍郑虔先生

此外,实践队队长许伟向以杜甫《醉时歌》“广文先生官独冷”的诗句为引,向队员们介绍了郑虔与杜甫之间的文人情谊。他还提到,郑虔先生在天文、地理、医药等领域也卓有成就,像《天宝军防录》《胡本草》等著作虽无完本,但却在唐代学术史上留下了重要印记。与此同时,许队长还以郑虔墓志、晚清官员刘璈重修墓冢等史实为线索,并以广文书院、三台书院对郑虔先生教育理念的传承为线索,勾勒出了一条跨越千年的文化脉络。

队长给同学们作补充介绍

本次实践渐渐迎来尾声,全体队员在衣冠冢前肃立,齐声诵读郑虔手书勉学词:“道本无涯,学焉可止!畏高者卑,畏远者迩...”朗朗诵读声与山间回响交织,词中“唯修及时”的训诫,恰与实践队“以古鉴今”的初衷遥相呼应。队员们表示,从文献中的文字记载到实地的冢前感悟,郑虔的文化精神已从历史文本中走出,成为可触摸的文化基因。

实践队在若齐亭合影留念

此次实践作为"浙东古韵"系列活动的开篇,后续团队将继续循着历史轨迹,深入挖掘杨栋墓等历史遗存的文化内涵,让历史遗存与当代实践形成双向阐释。正如实践队指导思想所示:对郑虔衣冠冢的探访不仅是对先贤的追思,更是以地域文化为支点,激活传统文脉的当代生命力。