习近平总书记指出,“我们要铭记光辉历史、传承红色基因,在新的起点上把革命先辈开创的伟大事业不断推向前进”。台州文脉既蕴于悠久历史,亦显于红色传承。

7月6日,人文学院“浙东古韵——二十四节气”实践队在指导老师苏卢健、吕继北的带领下前往陈安宝烈士陵园,开展“青山酹忠魄 星火照新程”红色主题特别活动。

当实践队的脚步抵达陈安宝烈士陵园石牌坊时,牌坊上“陈安宝烈士陵园”的墨色匾额,在绿树掩映中愈发醒目,两侧石柱镌刻的楹联,似无声誓言,诉说着先烈忠魂凛凛的热血担当。

陈安宝烈士陵园石牌坊

队员们沿着青石板古阶拾级而上,石阶被岁月打磨得温润,两旁草木疯长,将阳光剪碎成斑驳光影。这蔓延的绿意,是传承的脉络,把当下的青春步伐,与八十余年前的烽火岁月悄然串联。行至半路,省级文物保护单位的石碑静静伫立,青苔爬上碑身,却遮不住“陈安宝烈士陵园”七个红字的分量——这是历史的锚点,标定着必须铭记的壮烈坐标。

队伍在翠影中蜿蜒,年轻的背影与古老的石阶、葱郁的山林交融。每一步攀登,都像是叩响了时光的门环,去聆听先烈舍生取义的呐喊;每一次驻足,都在与历史对话,让红色信仰,顺着石阶的纹路、草木的呼吸,渗入青春的骨血,化作传承的力量。

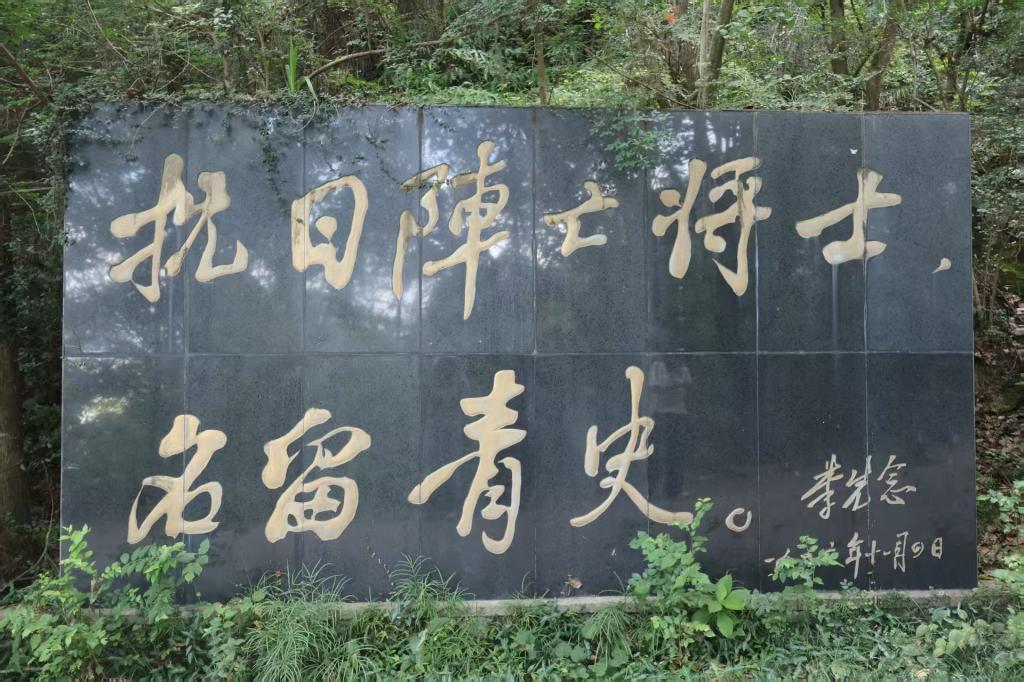

行至“抗日阵亡将士,名留青史”的石碑前,金色大字在阳光下格外耀眼。队员们驻足凝视,有人轻声念出文字,有人陷入沉思,这短短两行字是对先烈功绩的永恒铭记,也让红色精神深深烙进大家心中。

“抗日阵亡将士,名留青史”题字碑

继续前行,一面独特的墙体闯入视野。墙体右边是张爱萍将军的题词碑刻“为国捐躯,名垂青史”,左边是郑洞国将军的题词碑刻“气壮华夏,国魂永存”。中间墙面上,拳头雕塑与面容雕塑从“弹孔”冲出,粗糙的质感、刚毅的形态,把人瞬间拉回烽火年月,队员们耳畔似响起枪炮声与呐喊声,眼前仿佛呈现先烈们以血肉为盾,抗击侵略者的身影。

陈安宝烈士陵园主题雕塑墙

来到陈安宝烈士墓前,实践队队员代表手握白菊,俯身献花,鞠躬默哀,动作简单,却承载了满满的追思。在队员徐凯泉的介绍下,团队深入了解了陈安宝烈士的光辉事迹,深刻感受到了革命先烈坚定的理想信念和无私的奉献精神。

陈安宝烈士墓

实践队合影

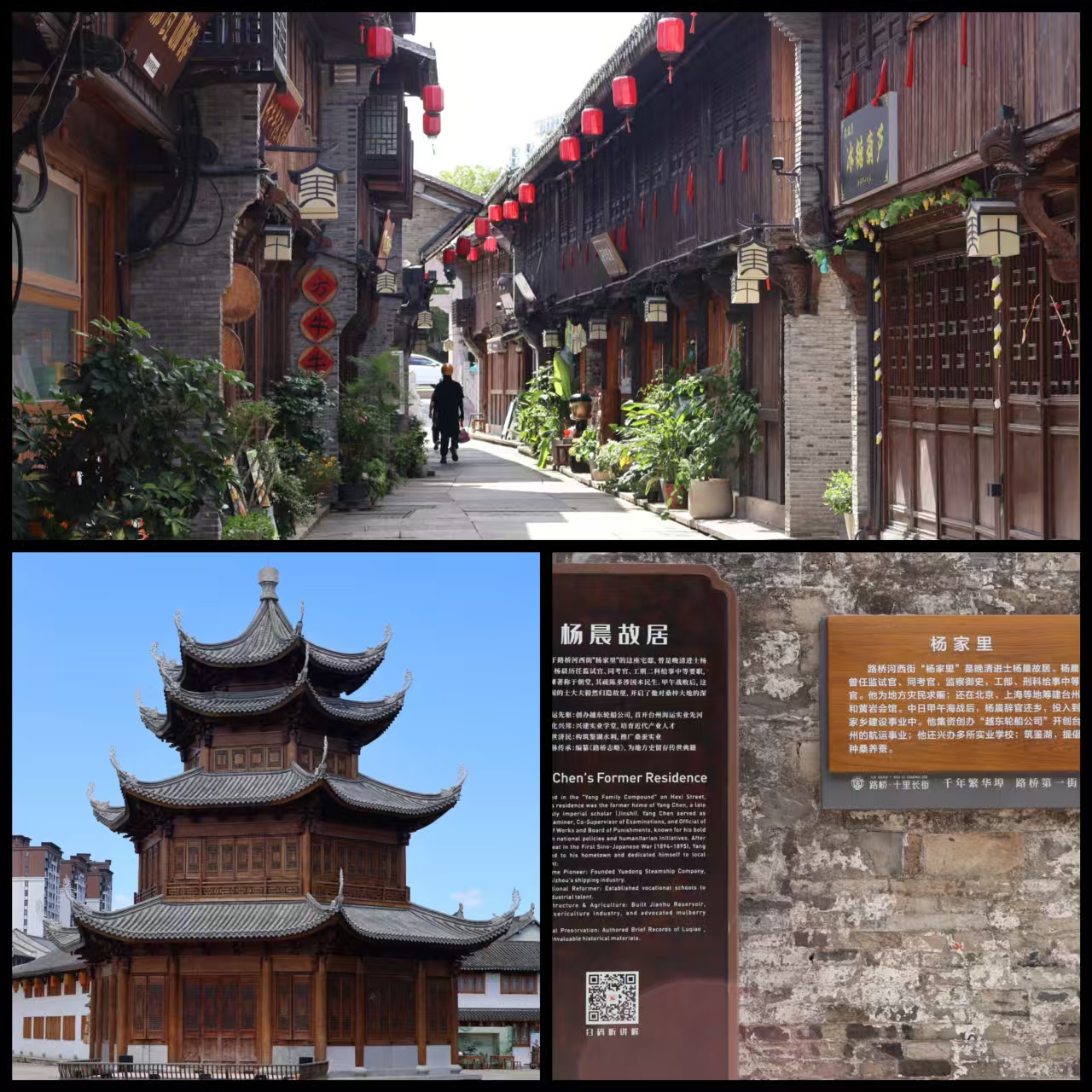

在瞻仰陈安宝烈士陵园,回溯红色记忆后,实践队踏入路桥十里长街,于古街肌理中,解锁历史与人文交融的多元体验。走进这条依河而建的古街,千年商埠的历史气息扑面而来。青石板路蜿蜒向前,明清风格的街屋错落有致,斗式吊楼诉说往昔繁华,古桥横跨南官河,河水悠悠流淌。“双峰山映三汊水,十里街分五道桥”的景致,让成员们沉浸式领略了水乡风貌与宋韵遗风。

十里长街,水为脉络,南官河蜿蜒穿城,古桥如繁星散落。始建于明初的福星桥石拱历经六百余年风雨仍然屹立不倒,“福星桥”刻字与旁侧“慨安”碑,则铭记着蔡德懋济民抗倭的侠义气概;明代虹桥,以七夕鹊桥传说为古街晕染浪漫底色,它们静卧河面,见证商埠兴衰,承载着厚重的地域文化基因。

古街建筑,是活着的历史教科书。明清街屋错落,斗式吊楼二层结构,木构件纹理间,藏着岁月打磨的温润。杨晨故居“杨家里”,晚清进士杨晨曾在此为官,兴实业修水利,撰写《路桥志略》,可惜的是,现在的杨晨故居只留下一段台门,印着岁月的斑驳,成为一段记忆的遗址。

古街建筑

业态交融,是长街的活力密码。非遗百工馆里,传承人们开设非遗课堂,传承千年技艺;在姜汤面、乌饭麻糍的烟火气中,台州风味代代延续;承香堂文创的雅趣,潮流酒馆的年轻律动,汉服巡游、剧本杀的新奇体验,让古街与现代对话,吸引着年轻目光。

十里长街内的新业态

行至“寻迹廿四时”展示区,眼前瞬间展开一幅诗意长卷。二十四节气展板,以手绘插画、诗意文字,串联起季节流转与生活智慧。立春的希望、夏至的热烈、秋分的收获、大寒的静思,在古街屋檐下,与荷香相伴,令传统农耕文化以鲜活形式触达人心,成为连接古今生活美学的纽带。

二十四节气展板

从烈士陵园的庄严肃穆,到十里长街的古韵新生,“浙东古韵——二十四节气”实践队完成了一场跨越时空的精神对话。陵园之行让队员们深刻体会到革命先烈的无畏与担当,明白青年应在缅怀先烈中赓续红色血脉,于重温历史里筑牢信仰之基,从抚今追昔间汲取奋进力量;在十里长街,实践队探寻古街文脉,在长街一砖一瓦、一桥一巷、一节气一故事里,读懂台州历史厚度与文化活力。未来,实践队将继续以脚步为笔、文化为墨,把先烈守护家国的精神融入浙东古韵传承脉络,让红色火种与历史文脉交织燃烧,照亮新时代青年奋进征程,书写当代青年责任担当的答卷。