7月13日,仙居花灯美学馆内灯火通明,气氛热烈。台州学院人文学院“仙居神工录”暑期社会实践队的成员们怀揣着对非物质文化遗产的敬意和满腔的求知热情,走进了市级非物质文化遗产“仙居针刺无骨花灯”传承人陈建伟老师的工作室。

本次探访作为“仙居神工录”实践队暑期社会实践的重要组成部分,实践队在指导老师单仁慰的带领下,聚焦仙居地区丰富的非物质文化遗产资源,深入地挖掘并系统地记录仙居非遗的精湛技艺和深厚的文化内涵,为非遗的传承贡献青年的智慧。

实践队将陈建伟老师作为本次的重点采访对象,不仅是因为其市级传承人的身份,更是因为陈老师在花灯制作工艺的现代化改良上有着突出贡献——如覆膜技术、激光针刺技术的应用,推动“非遗进校园”、开发花灯的材料包。这些行为无不践行着“花灯归万家”的理念。

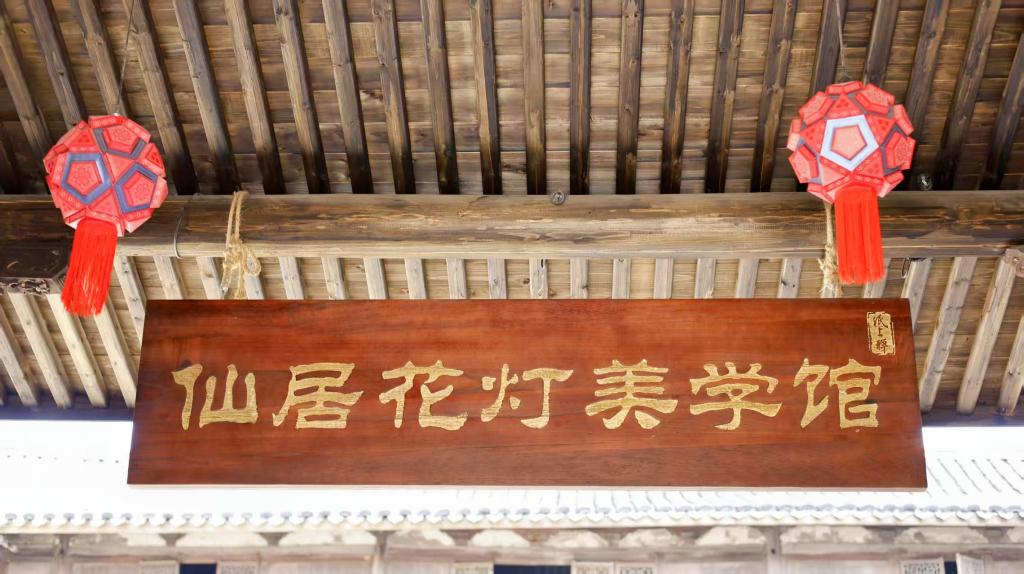

仙居花灯美学馆

步入陈建伟老师的工作室,实践队员们立刻被琳琅满目、造型各异的花灯所吸引。灯架上,荔枝灯圆润饱满,花篮灯精巧雅致,灯壁上细密的针孔勾勒出栩栩如生的花鸟鱼虫、吉祥图案。陈老师热情地接待了实践队,一场深入非遗核心的探访就此展开。

访谈中,陈老师回顾了自己学习花灯制作心路历程。他提到,最初是在大学导师的鼓励下,作为皤滩本地人重拾这门家乡技艺,遍访了李湘满、陈朝华、翁宝飞等老艺人,最终拜师王汝兰老师进行系统学习。他感慨,学习过程并非一帆风顺,正是对这门技艺“惊艳”之美的执着,让他坚持了下来。

陈建伟老师向队员们重点介绍了他在无骨花灯制作工艺上的两大突破性改良。其一,是以覆膜技术替代传统浆糊。针对传统浆糊裱纸易受潮发霉的问题,陈建伟创新引入胶膜覆膜工艺。他解释道:“这不仅解决了发霉变硬问题,更大幅提升了纸张的柔韧性和抗破损能力,显著降低了制作损耗,花灯也更耐用。”其二,是激光针刺与传统工艺并行。面对手工针刺耗时长、精度要求高的挑战,陈建伟引入激光技术,“手工针刺用于精品创作和技艺传承;激光技术则高效精准,能快速实现一对一定制,为花灯开拓市场提供了支撑。”他强调,该技术并非取代传统,而是互补增效。并坦言,这些改良的核心动力,正是为了实现他“花灯归万家”的理念,让非遗技艺不再高不可攀。

陈建伟老师向实践队成员介绍花灯

谈及传承现状,陈建伟充满信心。自2007年起,他就在仙居技师学院(原校)首创花灯兴趣小组,开创“非遗进校园”先河。为了实现“花灯归万家”,陈建伟于2013年推出关键举措——开发针刺无骨花灯材料包。他向队员们展示内含预处理好的灯片、拷贝纸及装饰配件的材料包。“工序复杂让很多人望而却步,”他阐述初衷,“材料包的意义就是降低门槛,让更多人能动手体验。”他期望花灯制作能像“做纸飞机、上劳技课”般轻松普及,让这项源于民间的艺术真正回归千家万户。

“我希望针刺无骨花灯能够回归民间。”陈建伟说,“因为这些花灯本身就是老百姓做的,本身就是民间的一个艺术,可现在因为各种原因,仙居花灯都变成了博物馆里的橱柜里的,很难再走进民间。“这句朴素的喟叹,道出了非遗传承最纯粹亦是最高的追求。台州学院“仙居神工录”实践队的成员们努力通过镜头与文字,让非遗的生命力不在玻璃罩中永恒凝固,而在人间烟气的滋养中蓬勃迸发。

陈建伟老师向实践队成员们介绍花灯中的创新与改良

纤纤银针,刺透的是时光的薄纱;灼灼华灯,照亮人间烟火处。古韵之所以焕新光,只因花灯终将归万家——那里才是它最初被创造、也理应永远闪耀的地方。

陈建伟老师开发设计的花灯材料包